別名ダツラやマンダラゲ(蔓陀羅花)とも呼ばれており、江戸時代に薬用として日本に導入され栽培が始まって以降、野生化して日本全国に分布した植物です。同科植物にハシリドコロ Scopolia japonica MAXIM. やヒヨス Hyoscyamus niger L.、ベラドンナ Atropa belladonna L. などがあり、日本だけではなく中国やヨーロッパなどでその本名や別名に「気が狂う」という意味の名が付けられています。これは成分としてスコポラミンやヒヨスチアミン、アトロピンなどトロパンアルカロイド類が含まれているためで、誤って食すると気が狂ったように苦しむことからこのような名が付いたと考えられます。チョウセンアサガオは全草が有毒であることから、現在でもしばしば誤食による中毒事故が報告されています。種子はその色形からゴマに、蕾はオクラに、根はゴボウに類似していることから誤食に注意が必要です。チョウセンアサガオの薬効としては副交感神経遮断作用による鎮痛や鎮痙などがある一方、中毒症状としては嘔吐や下痢、散瞳、けいれん、呼吸困難などがあらわれます。ちなみに、園芸種であるエンジェルストランペット(キダチチョウセンアサガオ)もチョウセンアサガオと同様にナス科植物であり、全草にトロパンアルカロイド類を含んでいるため注意が必要です。

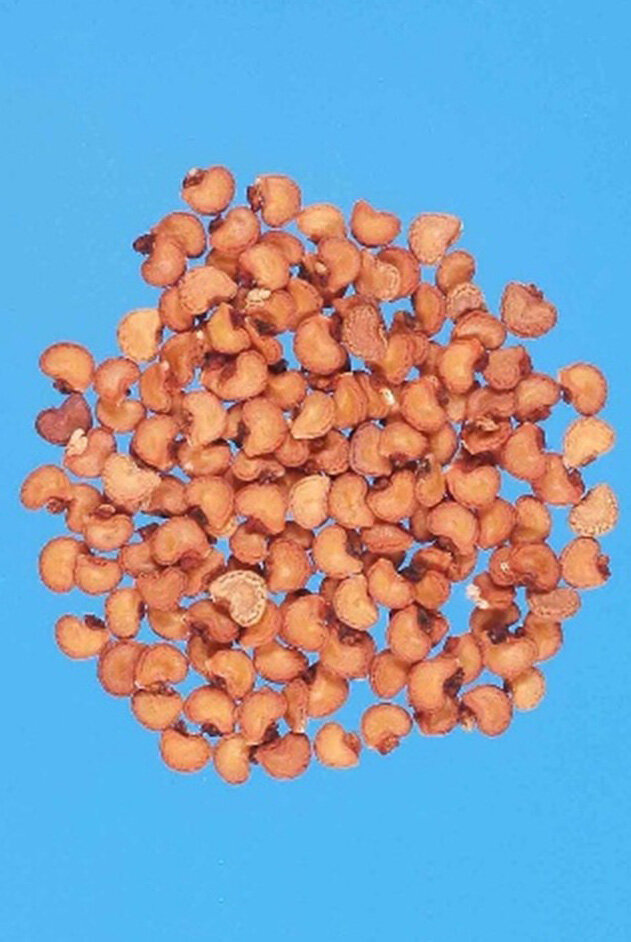

チョウセンアサガオは、熱帯アジア原産の1年草で、高さは1~2mほど、葉は長い柄のある大形の卵形、品種によってはその縁に切れ込みがある種類もあります。花期は夏から初秋で、漏斗状の白く長い大きな花を咲かせます。果実は球形の朔果で、表面に短いトゲがあり、熟すと不規則に割れて扁平で丸みのある種子を多数散布します。

江戸末期に漢蘭折衷派の医家である華岡青洲は、1804年10月13日に蔓陀羅花(チョウセンアサガオ)に草烏頭(トリカブト)、白芷(ヨロイグサ)、当帰(トウキ)、川芎(センキュウ)、天南星(テンナンショウ)を配合した麻酔薬の「通仙散」を用いて世界で初めて乳がんの手術に成功しています。この功績を称してチョウセンアサガオの花は日本麻酔科学会のシンボルマークになっており、10月13日を「麻酔の日」として制定しています。

チョウセンアサガオは、熱帯アジア原産の1年草で、高さは1~2mほど、葉は長い柄のある大形の卵形、品種によってはその縁に切れ込みがある種類もあります。花期は夏から初秋で、漏斗状の白く長い大きな花を咲かせます。果実は球形の朔果で、表面に短いトゲがあり、熟すと不規則に割れて扁平で丸みのある種子を多数散布します。

江戸末期に漢蘭折衷派の医家である華岡青洲は、1804年10月13日に蔓陀羅花(チョウセンアサガオ)に草烏頭(トリカブト)、白芷(ヨロイグサ)、当帰(トウキ)、川芎(センキュウ)、天南星(テンナンショウ)を配合した麻酔薬の「通仙散」を用いて世界で初めて乳がんの手術に成功しています。この功績を称してチョウセンアサガオの花は日本麻酔科学会のシンボルマークになっており、10月13日を「麻酔の日」として制定しています。

(髙山健人、磯田進)

注)本植物は専ら医薬品として使用される成分を含んでいるため、むやみに使用してはいけません。