イカリソウ属の植物は世界で60種以上が確認されており,日本にもイカリソウ(E. grandiflorum Morren var. thunbergianum Nakai)やキバナイカリソウ(E. koreanum Nakai),トキワイカリソウ(E. sempervirens Nakai ex F.Maek.)などが分布しています。船の碇のような形をした特徴的な形状の花を咲かせ,園芸植物や山野草としても親しまれています。

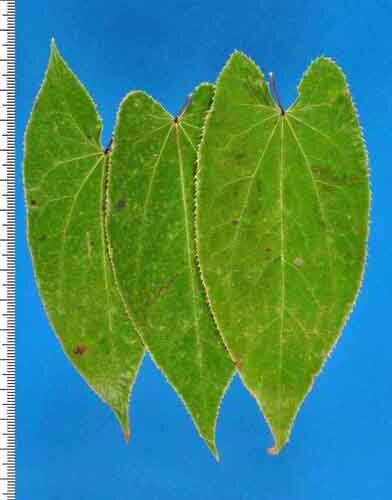

ホザキイカリソウは中国の浙江省,安徽省,江西省,湖北省,四川省,福建省,広東省,広西省,台湾などに分布し,日本には江戸時代に渡来しました。葉は2回3出複葉または1回3出複葉であり,小葉はハートのような形をしています。また,春先にはイカリソウよりも小ぶりで白い花が穂のように集まって咲きます。薬用部位は地上部や根茎で,それぞれ淫羊藿(インヨウカク),淫羊藿根(インヨウカクコン)と呼び,夏から秋にかけて収穫し乾燥させたものを使用します。第18改正日本薬局方ではホザキイカリソウの他にイカリソウ,キバナイカリソウ,トキワイカリソウ,中国原産のE. pubescens Maxim.,E. brevicornu Maxim.,E. wushanense T. S. Yingの地上部を「インヨウカク」として規定しています。

淫羊藿の名前の由来として,『本草綱目』では「西川(現在の四川省西部)の北部に淫した羊がいて,この藿(藿とは豆の葉のことで,イカリソウの葉が藿に似ていた)を食べたために一日に百回交合する。ゆえに淫羊藿と名付けたのだ」といわれています。その由来の通り,淫羊藿は命門(東洋医学における経穴の一つで,生命エネルギーを司り,生殖機能にも関係する)を補う要薬とされ,古くから男性不妊や女性不妊,物忘れ,腰や膝の症状などに対して用いられてきました。主要成分としてフラボノイドのイカリインやエピメジンを含有し,これらの化合物や淫羊藿の煎じ液は性ホルモン分泌促進作用や知覚神経興奮作用,静菌作用などを示します。淫羊藿は薬用酒の原料として使用されたり,漢方薬では二仙湯(にせんとう:女性の不妊や更年期の高血圧等に使用)や賛育丹(さんいくたん:男性の不妊や性機能低下に使用)などに配合されます。

ホザキイカリソウは中国の浙江省,安徽省,江西省,湖北省,四川省,福建省,広東省,広西省,台湾などに分布し,日本には江戸時代に渡来しました。葉は2回3出複葉または1回3出複葉であり,小葉はハートのような形をしています。また,春先にはイカリソウよりも小ぶりで白い花が穂のように集まって咲きます。薬用部位は地上部や根茎で,それぞれ淫羊藿(インヨウカク),淫羊藿根(インヨウカクコン)と呼び,夏から秋にかけて収穫し乾燥させたものを使用します。第18改正日本薬局方ではホザキイカリソウの他にイカリソウ,キバナイカリソウ,トキワイカリソウ,中国原産のE. pubescens Maxim.,E. brevicornu Maxim.,E. wushanense T. S. Yingの地上部を「インヨウカク」として規定しています。

淫羊藿の名前の由来として,『本草綱目』では「西川(現在の四川省西部)の北部に淫した羊がいて,この藿(藿とは豆の葉のことで,イカリソウの葉が藿に似ていた)を食べたために一日に百回交合する。ゆえに淫羊藿と名付けたのだ」といわれています。その由来の通り,淫羊藿は命門(東洋医学における経穴の一つで,生命エネルギーを司り,生殖機能にも関係する)を補う要薬とされ,古くから男性不妊や女性不妊,物忘れ,腰や膝の症状などに対して用いられてきました。主要成分としてフラボノイドのイカリインやエピメジンを含有し,これらの化合物や淫羊藿の煎じ液は性ホルモン分泌促進作用や知覚神経興奮作用,静菌作用などを示します。淫羊藿は薬用酒の原料として使用されたり,漢方薬では二仙湯(にせんとう:女性の不妊や更年期の高血圧等に使用)や賛育丹(さんいくたん:男性の不妊や性機能低下に使用)などに配合されます。

(伊藤ほのか、川添和義、小池佑果、磯田 進)

注)体質によってはアレルギーなどを起こす場合があります。利用により,万一,体調が悪くなられた場合は医師にご相談下さい。